社会人になり研修が終わり、初出勤の記憶は鮮明だ。都内のとある雑居ビルだった。英語は好きな科目だったが、何故自分が海外営業部に配属されたのかは分からない。確かに卒業した学校は英語が有名ではあったが、自分の成績は悪かったのだ。

営業チームは総数は7,8人だった。男性の営業メンバーにテレックス担当の女性タイピスト、そして庶務の女性陣。この布陣で全世界にあるディストリビューターを相手に自社製品を販売していたのだった。挨拶も緊張して何を話したかは全く覚えていない。無理もない、もう35年以上も昔の話となった。ただ、その課の課長には物静かに丁寧に対応していただいたことだけを覚えている。

実務は頼りになる先輩方がいらした。

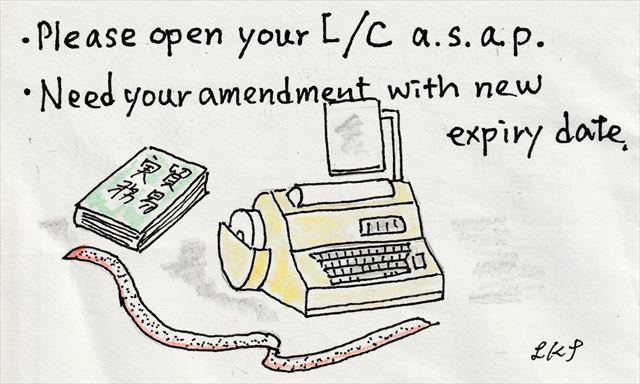

「受注した商品が今月末には完成されるから、L/Cを開いてもらうようにして」

「このL/C、エクスパイアしそうだからアメンドを発行してもらって。それから次の出荷のPrpforma Invoice作って。ここはCIFだよ。FOBではないからね」

何のことか全くわからなかった。

「あのー、L/Cて何ですか?」…

貿易実務の本をポンと渡してもらった。そして忙しい先輩たちも、このひよっこに時間を割いてくれて、ようやく少しづつ業務を覚え始めた。もともと嫌いではなかった英語も、少しづつ覚えていった。業務の手ほどきをしてくださった先輩は自分の下手な英語のドラフトを添削するのだった。急いで返事くれ、と意味で「Soonly」という単語を使ったら、造語しないようにと笑って言われた。それは自分と業務英語との長い付き合いの始まりだった。

ある日課長に呼ばれた。

「今度A氏がストックホルムからやってくる。悪いけどホテルから工場までをアテンドしてもらえないか?」

A氏とは当時会社が販売していた商品の北欧のディストリビューターの責任者クラスの方だった。スウェーデン人を見るのも初めてだった。たぶん戸惑いの色を顔に浮かべたのだろう。しかし課長は物静かに笑って言う。「大丈夫、日本人の英語には慣れているからね」。

ニューオータニまで迎えに行き、東京駅から新幹線に共に乗り、静岡にある工場まで連れて行った。何を話したか覚えていない。間はもたなかっただろう。会社にとっては重要なお客さんを、こんな小僧を良くもアテンドにつけたな、と思ったのだった。

課長は、「まずはこいつには外国人と接する経験をさせるのが第一なのだ」と思ったのだろう。事実そこで自分も小さな自信が出来た。英語は文法にこだわる必要もない。わからない時は意思表示。必ず言い換えてくれる。

仕事は楽しくなってきた。英文も書いてテレックスも自分でやれるようになった。片言の電話対応も、輸出業務を行う乙仲さんとも話ができるようになった。すべては課長が背中を押してくれた事と、先輩たちに恵まれたことだった。

物静かな課長の欠点らしいことを上げると「話が長い」事だった。「ちょっといい?」と言って始まる課内会議はいつも長く先輩の一人は必ずコクリコクリと眠りだす始末だった。また、大酒飲みだった。金曜の夜、駅のガード下の居酒屋で終電間際まで粘るのも毎週の話だった。しかし「これがサラリーマン生活だ」と、自分はそれが楽しみでもあった。

社内の配置転換で自分は1年ほどでその課長の下を外れた。しかし10年近く経って再び部下になった。課長は部長になり、自分も主任になっていた。

共に出張したニューヨークでのホテル。その日の午前中に訪問したお客様との打ち合わせで、部長は少し言い足したいことがあったのだろう。ホテルに戻ってからも「ちょっとこの件を付け加えたいんだけど、どう思う?」と聞いてきた。自分に聞くとは意外だったが、何か嬉しかった。頼りにされているというよりも、彼でも悩むことがある、と知ったことだった。

会社の人事は定期的に変わっていく。部長はまた違う部門へ、そして自分も違う部門へ移った。

それからは「昔の仲間で集まろう」という時に会うだけとなった。またご自宅に呼ばれたこともあった。一度だけ、自分が転勤していたフランス・パリにいらした。ご本人はすでに定年退職され、縁故があってついた次職での出張だった。お互いに祖国を遠く離れた地での再会に盃を上げた。お得意の「長い話」も大歓迎だった。

新人の頃お世話になった先輩から先日、突然聞いた。「亡くなられた」という話だった。

にわかには信じられなかった。記憶が正しければ戦後間もない頃に生誕されたはずだ。70歳代後半とはあまりにも早い。会社を退職されるころからサイクリングにはまり東京都下のあるサイクリングクラブの会長をするほどのめり込まれた。なによりも健康的だった。先輩からは死因など詳しい話は聞いていない。知っても仕方ない事だった。

物故された上司には感謝が絶えない。あの時この「新人」の背中をポンと押してくれなければ、自分は仕事で世界を飛び回ることはなかっただろう。世界の持つ多様性と日本という国の良し悪しを知ったのもすべては彼のお陰だった。又上司として仕事に悩む姿にも触れた。彼も人間だった。

仕事では激する事もなく紳士だった。そして正論を通した。「静かなる情熱」という表現が相応しいのだろうか。当時の空気とその一挙手一投足。そのすべてを、訃報に触れて明確に思い出した。しかし背中を押したはずの「新人」ももうその会社を辞め、フルタイムで働くことが出来なくなっている。せっかく押してくれたのに、申し訳ないという思いもある。

時が流れた。長いはずの時間も、残酷なほどにあっという間だった。今の自分は彼が居なければ違った人生だったかもしれない。恩人のご冥福を祈りたい。